Texto de Gilciano Menezes Costa

A Reputação violenta do administrador

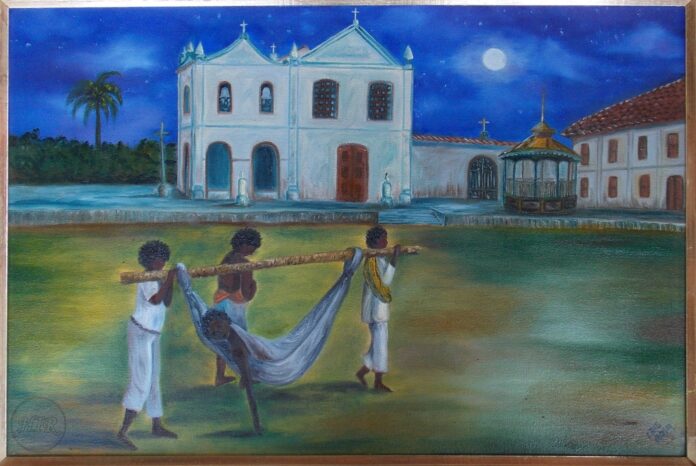

A pintura em evidência ilustra alguns dos escravizados da Fazenda da Cruz, carregando o corpo do cativo Roberto para ser enterrado no cemitério situado, na época, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Porto das Caixas. Esse fato, ocorrido na madrugada do dia 18 de janeiro de 1860, é parte integrante de um conjunto de situações que contribuíram para eclodir a revolta dos escravizados, da dita Fazenda, contra seu administrador [1].

O jornal local O Popular noticiou, no dia 21 de janeiro de 1860, uma matéria intitulada de “Morte por sevicias monstruosas”, denunciando as ações do administrador da Fazenda da Cruz (João Gonçalves Lopes) e parte do desfecho de seus atos [2].

Segundo a matéria, dias depois que Lopes se tornou administrador (em novembro de 1859), o proprietário Antonio Joaquim Gonçalves, que também era seu tio, faleceu. Além de associar a morte de seu tio com sua chegada na fazenda, o jornal apresentou outros fatos para demonstrar sua reputação violenta, como o espancamento que ele realizou em um escravizado de outro proprietário e o seu envolvimento em confusões na época em que era caixeiro de uma casa de negócio em Itaboraí.

Os herdeiros diretos da fazenda, moradores na corte devido aos seus negócios, a princípio não demonstraram interesse pela propriedade, o que, segundo o jornal, gerou uma liberdade para que Lopes realizasse ações com os escravizados que viessem “a nutrir seu gênio cruel”. Pela leitura da matéria, constata-se que diante dos castigos corporais, considerados excessivos até mesmo para a sociedade escravocrata da época, a reação inicial dos escravizados foi fugir da fazenda. Uns buscaram seus padrinhos e outros se esconderam no mato.

As fugas da fazenda

Possivelmente, como forma de escapar do intenso rigor dos castigos aplicados pelo administrador da fazenda, os escravizados que procuraram seus padrinhos estavam buscando quem intercedesse por eles com os seus reais senhores, os herdeiros de Antonio Joaquim Gonçalves, mesmo cientes da provável punição que também receberiam, desses herdeiros, quando voltassem para a fazenda.

Dessa forma, segundo a historiadora Wlamyra Albuquerque e o historiador Walter Filho, “o compadrio também representava para o escravo um instrumento de defesa nos confrontos cotidianos com os senhores”. Cabe destacar que o sentido de “padrinho” nessa sociedade escravocrata “nem sempre era aquele de batismo”. Um homem livre que intermediasse o retorno do escravizado à senzala, poupando-o de algum castigo, também era considerado padrinho [3].

A matéria do jornal O Popular, ao afirmar que parte dos escravizados se evadiu em busca de seus padrinhos, possibilitou constatar que esses cativos possuíam laços de sociabilidades que iam além dos limites prescritos pelo seu senhor, demonstrando assim a existência de relações de compadrio para fora da Fazenda da Cruz.

Assim, o que buscavam era o fim do rigor dos castigos aplicados pelo administrador e não o rompimento de sua condição jurídica de escravizado, logo eram Fugas-Reivindicatórias. Desse modo, era uma ação contestatória que buscava um espaço para a negociação no conflito. Tal ato representava uma ameaça considerável, visto que o abandono do trabalho pelo escravizado gerava grandes prejuízos. Já a fuga dos outros escravizados, que a matéria mencionou como “ocultos pelo mato”, pode ser caracterizada como Fugas-Rompimento, pois suas ações tiveram como consequência provável a busca pela liberdade.

Ainda que essas fugas representem formas de negociação e resistência, é relevante destacar que atravessar a porteira da Fazenda da Cruz não foi o principal obstáculo enfrentado por esses escravizados, mas sim a sua posterior inserção na própria sociedade escravista. Afinal, como argumentou o historiador João José Reis, “ a escravidão (…) fazia parte da lei geral da propriedade e, em termos amplos, da ordem socialmente aceita”. Logo, “o grande obstáculo às fugas era a própria sociedade escravista, sua forma de ser e de estar, sua percepção da realidade, seus valores (…)” [4].

A morte do escravizado Roberto e seu imediato enterro

Os cativos da fazenda que não fugiram continuaram recebendo os castigos corporais. Nesse sentido, o Jornal “O Popular” relatou que o escravizado Roberto tinha em torno de 24 a 26 anos de idade e que ele havia sido surrado há 10 dias aproximadamente. Foi mencionado também que “só passados 8 dias de tão bárbaro castigo” que o médico (Sr. Dr. Quintanilha) foi chamado. Apesar de ter realizado a assistência que lhe coube, o médico relatou ao jornal que encontrou o escravizado Roberto em um estado que não teria mais como ajudá-lo, visto que ele estava “com duas largas úlceras ocupando toda extensão de ambas as nádegas, outra de meio palmo de extensão situada sobre a coxa esquerda, todas em estado gangrenoso” [5].

O escravizado Roberto, não suportando os ferimentos, faleceu na madrugada de 18 de janeiro. De imediato, como forma de esconder o crime, João Gonçalves Lopes ordenou outros escravizados a levarem o corpo de Roberto para o cemitério. A matéria citou que “dois negros conduziram o morto; um terceiro vinha ao lado” e “lá chegados, só trataram de abrir a cova”. Só quando Roberto “já estava quase a receber a terra que ia ocultar sua cruel morte” que o sacristão foi comunicado do enterro, não sendo realizados, dessa maneira, os rituais fúnebres devidos.

A não realização da ritualística fúnebre do escravizado Roberto, provavelmente impulsionou ainda mais a rejeição dos escravizados em relação à dominação senhorial que João Gonçalves Lopes exercia na Fazenda. Isso porque, conforme mencionou João José Reis, a preocupação com o mundo dos mortos e dos espíritos era uma característica marcante da sociedade do século XIX, pois tanto para as concepções cristãs, assim como para as tradições africanas, os ritos fúnebres representaram o principal meio de se obter, sem conturbações, uma travessia para o “além” [6].

A captura do administrador pelos escravizados

A notícia do episódio chegou até o subdelegado em exercício (o Capitão Bernardino José Gonçalves Bastos) que apressadamente foi para o cemitério. Ele foi acompanhado de seu escrivão e dos senhores Dr. Antonio Pinto de Carvalho e Dr. Quintanilha. O jornal O Popular afirmou que ao chegarem no cemitério fizeram exames precisos. Através do corpo de delito foi provado “que a morte foi ocasionada pela gangrena nas largas úlceras e por ser tardia a hora que foi chamado o médico da fazenda, espaçando-se 8 dias, não foi salva a vida desse infeliz!” [7].

Em seguida, o subdelegado deu a ordem para “capturar o criminoso”. Juntamente com sua força policial foi para a Fazenda da Cruz, mas não conseguiu realizar a prisão, pois João Gonçalves Lopes tinha fugido pelo “matagal”, cujo lugar era desconhecido dos policiais. Ao entrar no “hospital” e na casa do tronco da Fazenda, o subdelegado “encontrou 5 a 7 escravos cortados do azorrague e uma infeliz crioula de 12 a 14 anos de idade com as mãos em deplorável estado por ter recebido doze dúzias de palmatoadas! Na casa do tronco existiam 5 escravos também cortados pelo azorrague! ”Provavelmente um desses escravos era o preto Frederico, que faleceu dias depois da captura do criminoso [8].

Dando sequência na matéria o jornal “O Popular” publicizou que próximo a um “riacho pelas 10 horas da noite na altura de Itambi,” o subdelegado e seus policiais encontraram no caminho o criminoso. No dia seguinte, respondido as perguntas, João Gonçalves Lopes foi recolhido para a cadeia de Itaboraí. Posteriormente, respondeu o processo tanto pela morte do escravizado Roberto, assim como de Frederico [9].

No auto de perguntas, Lopes “declarou mandar dar e assistir 50 açoites, que marcava a cada escravo”. Diante do estado dos escravizados encontrados na fazenda, o jornal dá a entender que, possivelmente, a quantidade de açoites tenha sido maior. É essencial destacar que o Jornal defendia “a necessidade do castigo moderado no escravizado desobediente, como corretivo”, mas se opunha, de acordo com os valores e da percepção de realidade da época, a crueldade aplicada pelo administrador da fazenda [10].

A matéria do jornal O Popular deu o mérito da captura de Lopes para o subdelegado e toda sua diligência. Contudo, através da leitura de alguns jornais publicados na Corte e em Niterói, foi possível constatar que o desfecho foi outro. As buscas realizadas na localidade e arredores pelo subdelegado e toda sua diligência não conseguiram encontrar o criminoso. Foi um grupo de escravizados da própria Fazenda que o capturou. Uma publicação do Jornal do Commércio noticiou que esses escravizados perseguiram o criminoso e, logo após a captura, o amarraram e entregaram às autoridades locais [11].

Os jornais “A pátria” e “Correio Mercantil” divulgaram que um dos policiais que foi na escolta prender Lopes na fazenda, ao não encontrá-lo, orientou o escravizado feitor a “declarar o lugar onde se achava o dito administrador, aconselhando-o, sob promessa de alforria, que o prendesse.” Ainda que a promessa tenha sido feita exclusivamente para o feitor, provavelmente a notícia teve repercussão entre os outros escravizados [12].

Assim, é possível supor que essa incitação do policial tenha sido apropriada por esses cativos, como um recurso de negociação, tendo como objetivo o fim do rigor dos castigos corporais na Fazenda da Cruz, após a captura do administrador, ou até mesmo algum tipo de gratificação. As informações contidas no relatório do delegado de polícia sustentam essa suposição, visto que o delegado afirma que “depois que a escolta tomou conta do preso, os escravizados que o conduziram amarrado fizeram alguns motins com vozerias, pedindo gratificação e cachaça pelo trabalho da prisão [13].”

A repercussão da revolta

A ação desses escravizados gerou o constrangimento nas autoridades locais, provinciais e imperiais. O subdelegado, semanas depois, pediu exoneração do cargo. O policial que prometeu a alforria foi processado. O presidente de província, em comunicação com o ministro da justiça, considerou que a prisão do administrador foi “efetuada por um meio ilegal e violento”, na medida em que Lopes foi “conduzido amarrado pelos próprios escravos” [14].

Além do constrangimento, ocorreu também a preocupação com a manutenção da “ordem”, visto que a hierarquia de valores e poderes daquela sociedade foi desafiada. O próprio silenciamento do jornal local “O Popular” demonstra isso, pois embora a revolta já tivesse sido contida e a punição aos escravizados envolvidos aplicada, o jornal não mencionou na matéria a atuação dos escravizados na captura do administrador, apenas enalteceu as ações do subdelegado e de seus policiais.

O motivo de tal postura provavelmente está no fato de que os moradores de Porto das Caixas, sobretudo os proprietários de terras e escravizados, viviam a expectativa da vinda de D. Pedro II para a inauguração da Estrada de Ferro de Cantagalo, fato consumado no dia 22 de abril de 1860 [15].

Diante disso, preocupavam-se em não passar uma imagem de instabilidade social na região, pois não queriam que nada inviabilizasse a vinda do Imperador. Além disso, Porto das Caixas era um dos principais entrepostos comerciais da província e divulgar conflitos com escravizados na região poderia ocasionar consideráveis prejuízos. Soma-se a isso, o receio que a notícia estimulasse conflitos semelhantes em outras fazendas.

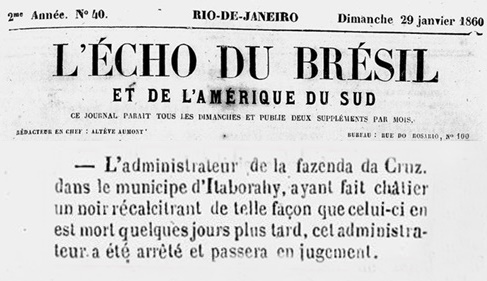

A repercussão desse episódio foi expressiva. Os jornais O Correio da Tarde e A Pátria reproduziram na integra a matéria do O Popular. O Correio Mercantil, Jornal do Commércio, Echo da nação e o Diário do Rio de Janeiro também publicizaram o ocorrido, mencionando, inclusive, as ações dos escravizados. Até mesmo um jornal em francês, L’écho du Brésil, divulgou o fato [16].

Conclusão sobre a revolta

É essencial destacar, como aponta o historiador João José Reis, que “nem toda revolta visava a destruição do regime escravocrata, ou mesmo a liberdade dos escravizados nela envolvidos” [17]. A revolta dos escravizados da Fazenda da Cruz é um exemplo disso, na medida em que visava corrigir excessos de tirania, diminuindo até um limite tolerável a opressão. Buscava-se punir o administrador da fazenda por sua crueldade. Desse modo, a revolta procurava reformar as relações escravistas na fazenda e não as destruir.

Como foi apresentado no decorrer do texto, a revolta dos escravizados que ocorreu em Porto das Caixas foi ocasionada pelo excessivo rigor dos castigos corporais, pelo impedimento dos rituais fúnebres no enterro do escravizado Roberto e pela repercussão que a promessa de alforria, realizada ao escravizado feitor, alcançou nos outros escravizados da fazenda. Diante desse conjunto de situações, torna-se possível pensar que esses cativos administraram suas diferenças e forjaram novos laços de solidariedade, recriando, dessa forma, uma cultura da revolta na região.

Fontes e bibliografia:

[1] A pintura em destaque foi elaborada com base na pesquisa do presente autor e pintada por Cristiane Rosa Pereira Jardim.

[2] Morte por sevicias monstruosas. O Popular, Porto das Caixas, nº 575, p. 1, 21 jan. 1860.

[3] ALBUQUERQUE. Wlamyra R. de; FILHO, Walter Fraga. Uma História do Negro no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006, p. 101-102.

[4] REIS, João José e Silva, Eduardo. Negociação e conflito: resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia das Letras, 2009, p.62-76.

[5] O Popular. Op. Cit.

[6] REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: NOVAIS, Fernando A.; ALENCASTRO, Luiz Felipe (Coord.) (Org.). História da vida privada no Brasil: volume 2: Império: a corte e a modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 99.

[7] O Popular. Op. Cit.

[8] Azorrague era um instrumento formado de uma ou mais correias entrelaçadas e munidas de um cabo, que servia para espancar o escravizado. Ver: MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil, EDUSP. SP. 2004, p. 57-58.

[9] A Patria, Niterói, nº 20, ano IX, p.1, 26 jan. 1860. Assim como esse jornal, a Fazenda da Cruz é mencionada em outros documentos como Fazenda de São Boaventura. Ver: Almanak Laemmert, Província, 1860, p. 245.

[10] O Popular. Op. Cit.

[11] Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Gazetilha, p.2, 27 jan. 1860.

[12] A Pátria, Niterói, nº 47, ano IX, p. 1, 1 mar. 1860; Expediente da Secretaria do Governo da Província. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, nº 59, ano XVII, 29 fev. 1860.

[13] Apud: GOMES, Flávio dos Santos. História de Quilombolas: Mocambos e Comunidades de Senzalas no Rio de Janeiro- século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p. 204.

[14] Por ordem dos fatos respectivamente: Província do Rio de Janeiro, expediente da Secretaria da Presidência. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, nº 55, ano XVII, 26 fev. 1860; Idem, nº 84, ano XVII, 25 mar. 1860; Apud GOMES, Flávio dos Santos. Op. Cit.

[15] Notícias e avisos diversos. Correio da tarde, Rio de Janeiro, ano VI, p. 3, 24 abr. 1860.

[16] Dos jornais mencionados, ver publicações realizadas entre janeiro e abril de 1860.

[17] Reis, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, SP (28): 14-39, dezembro-fevereiro 95/96, p. 22.

Gilciano Menezes Costa é formado em História pela UFF, com Mestrado e Doutorado pelo PPGH-UFF. Professor de História, Filosofia e Sociologia na rede estadual de ensino em Itaboraí. Idealizador do projeto História de Itaboraí e Região.